Ярославское восстание 1918 года

Ярославское восстание 1918 года стало одной из самых ярких страниц истории гражданской войны. По мнению некоторых исследователей, собственно, с него можно вести отсчет настоящей гражданской войны, когда на смену локальным столкновениям, пришло массовое кровопролитие, не знающее ни жалости, ни пощады.

Оглавление

- Накануне

- Накануне (часть 2)

- Накануне (часть 3)

- Накануне (часть 4 – лица)

- Накануне (часть 5 – лица)

- Накануне (часть 6 – Союз защиты родины и свободы)

- Накануне (часть 7 – Последние приготовления)

- МЯТЕЖ. День первый. 6 июля 1918 года

- МЯТЕЖ. День второй. 7 июля 1918 года

- МЯТЕЖ. День третий. В.С. ЛОПАТИН. Приказ о созыве Городской думы.

- МЯТЕЖ. День четвёртый. Лица. Закгейм И Нахимсон.

- МЯТЕЖ. День пятый. Баржа смерти.

- МЯТЕЖ. День шестой. Красные.

- МЯТЕЖ. День седьмой. Жизнь под обстрелом.

- МЯТЕЖ. День восьмой. Пожары.

- МЯТЕЖ. День девятый. В кольце.

- МЯТЕЖ. День десятый. В кольце 2.

- МЯТЕЖ. День одиннадцатый. «Французы».

- МЯТЕЖ. День двенадцатый. И вновь Перхуров.

- МЯТЕЖ. День тринадцатый. Разрушенный Ярославль.

- МЯТЕЖ. День четырнадцатый. Конец.

- Мятеж. День пятнадцатый. Террор.

- Мятеж. День шестнадцатый. Сто лет спустя.

- О проекте.

Накануне

Ярославль, как и другие провинциальные города, встретил революцию на удивление буднично. 27 ноября 1917 года Ярославский Совет на расширенном заседании в Доме народа (так назывался губернаторский дом), обсуждал вопрос об отношении к событиям в Петрограде. После длительных споров были поставлены на голосование три резолюции: эсеровская - отложить до Учредительного собрания, меньшевистская, резко осуждавшая переворот, и большевистская - поддержать новое правительство Владимира Ленина.

В разгар голосования в зале погас свет. Позже советские историки намекали на происки врагов революции, но реальность была проще. Скучающие солдаты нередко развлекались стрельбой по фаянсовым изоляторам электрических столбов. В итоге голосовать пришлось так: сторонников «за» и «против» выпускали в разные двери зала заседаний, - с большим перевесом победили большевики.

Но важнее другое: глубокое равнодушие жителей Ярославля к происшедшим переменам в отличие от весенних дней семнадцатого года, когда после первых известий о крушении монархии Ярославль шумел как улей. Толпы людей с красными знаменами чуть ли не ежедневно маршировали по городским улицам, радуясь и поздравляя друг друга. Но прошло меньше года - и радостная эйфория сменилась мрачным отчаянием.

И причина крылась в полном разочаровании ярославского обывателя. Осенью 1917 г. на страницах местной газеты «Голос» было опубликовано, казалось бы, непритязательное стихотворение.

В нем все мрачные реалии революционной жизни. Но еще важнее настроение и то, что за ним скрывается. Слова, вырвавшиеся случайно, иногда точнее выражают суть, чем специально подготовленная речь. Обратите внимание на “доставшуюся свободу”. Большинству эта свобода досталась как абсолютно неожиданный подарок. А что с нею делать дальше – никто толком не знал.

Накануне (часть 2)

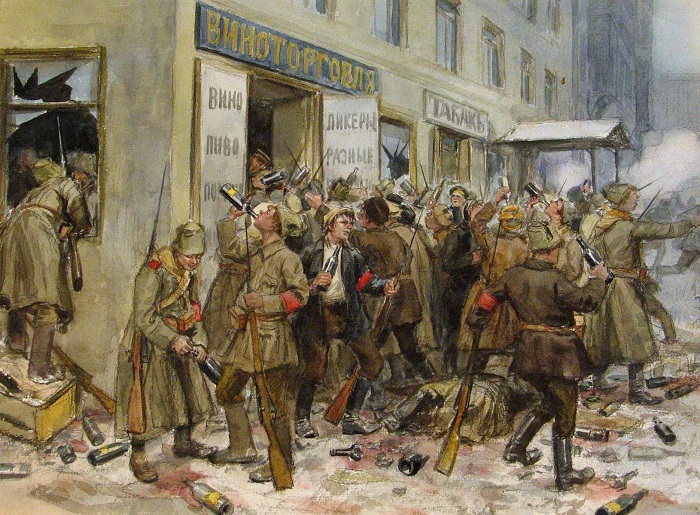

С началом Первой мировой войны в России был введен сухой закон. Но пьянство не исчезло - оно ушло в подполье. Не случайно Временное правительство уже через три недели своего правления вынуждено подтвердить запрет на употребление спиртных напитков, пригрозив строгим наказанием. Но, увы, в мае ярославская газета «Труд и борьба» с тревогой писала: «Зеленый змий – новый враг революции… Как бы не пропить завоеванную свободу». Месяцем позже то же издание констатирует: “Пьянство в Ярославле приобретает грандиозные размеры».

Пили самозабвенно и все что угодно. Подпольные “шинки”, где изготовлялся и тут же продавался самогон, были разбросаны по всему городу. Особенно много их было в Коровниках и на Большой Рождественской (Б. Октябрьской) улице. В Ярославле у любителей спиртного была своя «земля обетованная» – казенный винный склад, где хранились запасы спирта и водки, свезенной сюда в начале войны из закрытых казенных винных лавок. Долгое время ярославским властям удавалось охранять его от посягательств, но, когда положение самой власти зашаталось, случилось то, что назревало давно. Из газет: «Вчера в разных местах города …шли разговоры о разгроме, угрожающем винному складу. Говорили вслух и потихоньку. Об этом знают и в городской управе, вероятно, слышал об этом и губернский комиссар». Несколько ночей подряд по решению городских властей запасы водки и спирта сливались в Волгу (уничтожено продукции на полмиллиона рублей). Но 26 октября на склад ворвались погромщики и в миг растащили еще не уничтоженные запасы спиртного. Те, кто опоздал на погром, пили любую попадавшуюся им жидкость, в результате чего 70 человек было доставлено в лазарет, 10 из них не выжили.

27 октября в Ярославле была установлена Советская власть. В тот же день на винный склад нахлынула новая волна, на этот раз - мародеров. Расхищено было все: с труб сняты медные краны и вентили, вскрыт огромный сейф в складской конторе. Правда, кроме запаса казенных бланков, там ничего не оказалось, но их утащили тоже. «Я спрашивал, - рассказывал один из рабочих склада, - зачем они уносят бланки. А мы, говорят, конвертов наделаем, продадим». Потом несколько дней на Толкучем рынке открыто продавались вещи, похищенные с винного склада.

Можно считать символичным факт, что утверждение власти большевиков сопровождалось пьяными погромами и мародерством. В Ярославль пришла анархия с ее страшными последствиями – попранием закона, бесчинством и неконтролируемой агрессией толпы.

Накануне (часть 3)

Хотя большевики и оттеснили от управления своих политических противников, их собственное положение было далеко не прочным. А в январе 1918 года группа солдат ярославского гарнизона силой разоружила городской отряд Красной гвардии – главную вооруженную опору большевиков. Несмотря на то что местный совет с большим трудом уговорил солдат вернуться в казармы, в солдатской среде зрело глухое недовольство. Особенно этим отличался 1-й Советский полк, расквартированный за Которослью в помещениях бывшего кадетского корпуса.

Недовольство зрело и среди рабочих. В январе и апреле 1918 г. бастовали железнодорожники, персонал табачной фабрики Дунаева и некоторых других промышленных предприятий. Главная причина в ухудшавшемся материальном положении горожан. В марте 1918 года лица, занятые физическим трудом, получали по карточкам меньше 200 граммов хлеба в день, неработающие члены их семей – только 100 граммов. Конечно, хлеб можно было купить на черном рынке, но цены здесь росли с каждым днем. А мясо нельзя было достать даже у спекулянтов.

Однако для лиц, причастных к власти, таких ограничений не существовало. Слухи о недостойном поведении большевистских лидеров распространялись по городу, сея еще большее недовольство. Так, широкую огласку получил пьяный дебош, устроенный перед новым 1918 годом высокопоставленными большевиками, в числе которых были председатель исполкома Совета Н.Ф. Доброхотов и комиссар Красной гвардии Ф.М. Горбунов. Их поведение осудили на губернском съезде Советов в феврале 1918 года. Д.С. Закгейм, который и сменил Н.Ф. Доброхотова на посту председателя исполкома Ярославского горсовета, заявил: «Наглость этой пьяной компании достигла предела, и вся грязь вылилась наружу».

Впрочем, о Д.С. Закгейме тоже ходило немало порочащих слухов. Говорили, что он, покупая товары в магазинах или на рынке, расплачивался расписками, предлагая прийти за деньгами в горисполком. Когда же торговцы приходили по указанному адресу, вместо денег им выписывался штраф в связи с завышением цен. Недовольство горожан росло, а советские начальники погрязли в склоках, теряя контроль за происходящим в Ярославле. А Ярославская губчека, призванная заниматься порядком в городе, была создана только в марте 1918 года, за четыре месяца деятельности которой сменилось три ее председателя. Буквально за сутки до начала восстания в Ярославле исполняющий обязанности председателя губчека Крылов обратился в президиум губисполкома с просьбой об освобождении от занимаемой должности, так как считал себя непригодным для этой работы. Между тем в городе действительно назревали очень серьезные события.

Накануне (часть 4 – лица)

Прежде чем продолжить рассказ, хочу познакомить вас с персонажами, игравшими значительную роль в дальнейших событиях.

Борис Викторович Савинков

Ко времени, о котором идет речь, ему было 39 лет и имя его, без сомнения, знала вся Россия. Он примкнул к революционному движению, будучи еще студентом Петербургского университета, за что имел несколько арестов, позднее сослан в Вологду, откуда и бежал за границу.

До ссылки Савинков причислял себя к марксистам, но пропаганда в рабочей среде, к чему призывали марксистские вожди, казалась ему скучной и бесперспективной. Деятельная натура Савинкова требовала чего-то большего. В эмиграции он сблизился с партией эсеров и убедил руководство включить его в состав Боевой Организации – строго законспирированного подразделения партии, занимавшегося организацией террористических актов.

Дебютом Савинкова-террориста стало убийство министра внутренних дел Российской империи В.К. Плеве. Дело не обошлось без накладок, но руководитель Боевой Организации Евно Азеф оценил таланты новичка и поручил ему новое задание. Правда сам Савинков никогда не выступал в роли исполнителя, но как организатор действительно был человеком умелым. Неудачное покушение на адмирала Чухнина в мае 1906 г. закончилось для Савинкова арестом с перспективой смертного приговора. Но произошло чудо – Савинков бежал из севастопольского тюремного замка и новь оказался за границей.

Постоянное нервное напряжение предыдущих лет вкупе с шумным разоблачением его руководителя и соратника Евно Азефа как давнего агента полиции - заметно сказалось на его здоровье. Савинков на время отходит от политики и занимается писательской деятельностью. Его романы «Конь бледный» и «То, чего не было», изданные в России под псевдонимом В. Ропшин, сделали его популярным в стране.

С началом мировой войны он отправляется на Западный фронт в качестве военного корреспондента; и в Россию возвращается в апреле 1917 г., когда революция отменила прежние запреты. На родине его заметил А.Ф. Керенский – восходящая звезда российской политики – и летом 1917 г. предложил ему пост управляющего военным министерством. Савинков в непростой ситуации разложения русской армии сделал ставку на генерала Л.Г. Корнилова, что и привело его к конфликту с Керенским и отставке. После провала корниловского выступления Савинков был исключен из партии эсеров. Обратим внимание на этот факт, поскольку прошлое Савинкова нередко проецировалось на ярославские события 1918 г., которые воспринимались как эсеровский мятеж.

После октябрьского переворота Савинков уезжает на Дон, где Корнилов и другие генералы пытаются собрать Добровольческую армию для борьбы с большевиками. Но бывший террорист здесь пришелся не ко двору и был командирован в Москву для формирования подпольных центров сопротивления большевизму.

В столице офицеры, по большей части придерживавшиеся правых взглядов, видели в Савинкове, прежде всего, революционера, а значит врага. Трудно сказать, как бы сложилось дело, если бы Савинкову не встретился человек, чья энергия и связи коренным образом переломили ситуацию.

Накануне (часть 5 – лица)

Александр Петрович Перхуров

За плечами сорокадвухлетнего Александра Петровича Перхурова почти четверть века военной карьеры: Академия Генерального штаба, участие в русско-японской и мировой войнах. К моменту большевистского переворота Перхуров в чине полковника занимал должность начальника артиллерийских курсов в Юрьеве (Тарту). В ноябре 1917 года после начала переговоров новой власти с Германией о мире, Перхуров не счел возможным далее оставаться в строю и подал рапорт на отчисление со службы.

В конце декабря Перхуров выезжает на Дон, но уже в середине января 1918 вместе с сослуживцем капитаном Клементьевым был послан Корниловым в Москву с важным поручением - заняться вербовкой офицеров и учащейся молодежи для последующей переправки в Добровольческую армию. В Москве Перхуров вышел на группу бывших офицеров 1-го Латышского стрелкового полка под началом полковников К.И. Гоппера и Ф.А. Бредиса - эта группа и стала основой будущей подпольной организации.

В числе прочих поручений Корнилова Перхуров должен был встретиться с Савинковым. Корнилов не питал симпатий к бывшему террористу и не без основания подозревал его в двойной игре в дни августовских событий 1917 года. Но он рассчитывал, что известность Савинкова поможет установить связи с левым крылом противников большевизма, а также с представителями иностранных дипломатических миссий. Перхуров же, как эмиссар командования Добровольческой армии, в этом дуэте должен привлечь в организацию широкие круги офицерства.

Первая встреча Савинкова и Перхурова состоялась в конце февраля 1918 г. Они были очень разными: революционер, недавний соратник Керенского, и кадровый офицер, не скрывавший своих монархических взглядов. Но каждый увидел в другом личность, способную на что-то большее, нежели пустые разговоры. Перхурову импонировало бесстрашие Савинкова. К тому же, многочисленные связи бывшего террориста внушали надежду на поддержку задуманного политическими силами как внутри России, так и за ее пределами. Один из участников этих событий позже писал, что «Перхуров очень быстро сделался савинковцем (убежденным). Он, вместо того чтобы сдерживать Савинкова, принял должность его начштаба…». Здесь в показаниях Кошелева допущена неточность. Первым начальником штаба савинковского Союза защиты Родины и свободы был полковник Страдецкий, а Перхуров занял эту должность лишь в начале апреля. Но именно Перхуров авторитетом Корнилова помог Савинкову стать во главе мощной подпольной организации.

Накануне (часть 6 – Союз защиты родины и свободы)

Встреча Савинкова и Перхурова положила начало созданию нового центра антибольшевистского подполья, известного как «Союз защиты Родины и свободы». Само название, по свидетельству некоторых современников, было заимствовано из официального наименования так называемой «алексеевской организации», ставшей предшественницей Добровольческой армии. Если это так, следовательно, Савинков не упустил случая еще раз подчеркнуть свою связь с вождями нарождавшегося белого движения.

Еще более определенным свидетельством такой связи стала принятая в марте 1918 года программа Союза. Основной целью организации провозглашено свержение большевиков. Вопрос о дальнейшем политическом устройстве государства должно было решить Учредительное собрание. Ставилась также задача воссоздания национальной армии на основах твердой воинской дисциплины. В области внешней политики провозглашались верность союзникам (Антанте) и продолжение войны с Германией до победного конца. Программа обходила вопрос о республике или монархии, призывая к установлению в России «того образа правления, который обеспечит гражданскую свободу и будет наиболее соответствовать потребностям русского народа». Этот документ фактически повторял, в ряде случаев даже дословно, так называемую «программу Корнилова», ставшую основной политической декларацией белых.

Неудивительно, что среди членов Союза преобладало офицерство. Знакомства Перхурова и Бредиса помогли значительно расширить состав организации. К маю 1918 г. в Москве насчитывалось уже около 2000 членов Союза, за пределами столицы – в Твери, Калуге, Ярославле, Казани – еще до 3000 тысяч человек.

Тем временем Савинков установил контакт с французской военной миссией и получил от нее полтора миллиона рублей для финансирования антибольшевистских выступлений. Предполагалось, что летом 1918 г. англо-французские войска высадятся в Архангельске и отсюда начнут наступление на Москву. Именно в это время в планах Союза начинают фигурировать Ярославль и Рыбинск как ключевые центры на железной дороге, связывающей столицу с севером.

Однако внезапно все планы были поставлены под угрозу. В середине мая 1918 года ВЧК вышла на след Союза. Во время облавы чекисты захватили помещение, где собиралось руководство Союза. По всей Москве было арестовано свыше 100 человек, еще 450 – в Казани, где находилось самое крупное отделение организации. Савинкову и Перхурову удалось скрыться. Во избежание дальнейших арестов Савинков принял решение ускорить начало выступления. В июне Перхуров был делегирован в Ярославль. По чужим документам он остановился в номерах для приезжих на Большой Линии (ныне это улица Комсомольская). Дважды в Ярославль приезжал Савинков. Ознакомившись с обстановкой, он принял решение доверить руководство выступлением Перхурову, сам же намеревался возглавить восстание в Рыбинске.

Накануне (часть 7 – Последние приготовления)

До нас не дошли документы ярославской губчека за период, предшествовавший восстанию, видимо, они просто сгорели в пламени ярославского пожара. Большевистское руководство города, похоже, не подозревало о готовящемся выступлении. Это не означает, что ситуация виделась им как совсем беспроблемная. Более того, в Москве были очень обеспокоены дрязгами, раздиравшими губернское руководство. Для разбирательства в этой ситуации из столицы на специальном безопасном блиндированном поезде прибыл заместитель наркома по военным делам М.С. Кедров. Он инициировал созыв 4 июля 1918 года губернского съезда Советов, на котором «продавил» на должность председателя губисполкома комиссара Ярославского военного округа С.М. Нахимсона, который считался человеком с твердым характером, способным заставить других подчиняться себе. Но Нахимсон был в Ярославле чужим человеком и плохо знал обстановку. В город он приехал всего лишь месяцем ранее и, за неимением служебной квартиры, жил в гостинице «Бристоль».

Вооруженную опору ярославских большевиков составляли несколько разрозненных отрядов. Крупнейшим был 1-й Советский полк, насчитывавший в своих рядах около 600 человек. Примерно 200 человек было в составе отряда, находившегося в распоряжении губисполкома. Он был расквартирован частично в губернаторском доме, частично - в Кокуевской гостинице на Театральной площади. Сто человек при двух броневиках числилось в составе броневого дивизиона. Кроме того, двести-триста человек (преимущественно безоружных) было приписано к различным штабным учреждениям, охране складов и т.д. Общую численность сил красных принято оценивать в 1200-1400 человек, хотя такая статистика была весьма условной.

В составе ярославский ячейки Союза защиты Родины и свободы было примерно 250 человек. Основную часть составляли офицеры разных чинов, приписанные к уже упомянутым штабам и тыловым канцеляриям. Из регулярных частей был только броневой дивизион. Не надеясь на эти силы, Перхуров отправил в Рыбинск Савинкову письмо, требуя живой силы и оружия. Савинков прислал 13 винтовок и тремя партиями 60 офицеров. Вновь прибывших негде было даже разместить и они, пользуясь теплым временем, ночевали под открытым небом.

Вечером 4 июля 1918 года Перхуров приказал оповестить всех членов организации о выступлении. Сбор был назначен на два часа ночи на Леонтьевском кладбище в версте от города. Место было выбрано потому, что неподалеку находились артиллерийские склады, на которые руководство восстания очень рассчитывало. Однако в назначенный час в указанном месте собралось всего 86 человек. Перхуров был крайне раздражен и распорядился перенести сбор на сутки. По его предположению собраться должны были не меньше ста человек. «Если же будет меньше 100 человек, хотя бы 99, я от выступления в Ярославле отказываюсь и предлагаю желающим направиться на присоединение в Рыбинск».

Разговор о Рыбинске зашел не случайно. Утром 5 июля к Перхурову прибыл посланец от Савинкова и сообщил, что у того дела застопорились. Савинков просил отложить выступление в Ярославле на три дня, с тем чтобы ударить одновременно. Но Перхуров, опасаясь, что очередная отсрочка окончательно подорвет боевой дух офицеров, отказался переносить сроки. Заканчивался тяжелый день, а следующий обещал стать еще тяжелее.

А завтра был МЯТЕЖ.

МЯТЕЖ. День первый. 6 июля 1918 года

6 июля в два часа пополуночи заговорщики вновь собрались на кладбище. На это раз Перхуров насчитал 108-110 человек собравшихся. Правда обнаружилась другая беда - на всех оказалось всего 12 револьверов. Несмотря на это, было решено попытаться взять артиллерийский склад. Группа заговорщиков сумела отвлечь караул, в то время как другие вскрыли главные ворота. Караульных было человек пятьдесят, но никто из них не оказал сопротивления, а некоторые даже присоединились к восставшим.

На складе было обнаружено восемь легких орудий и приличный запас снарядов, но вывезти это все не удалось по причине нехватки лошадей. В итоге с собой удалось взять только два орудия и пятьсот снарядов. Долго ждали броневой дивизион, который должен был явиться к месту сбора. Перхуров уже потерял надежду на его прибытие и предложил собравшимся решать, идти ли захватывать Ярославль или попытаться добраться до Рыбинска, где, как он полагал, шансы на успех были весомее. Большинство высказалось за первый вариант, к тому же в это время подошли опоздавшие броневики.

Оставив для охраны склада 15 человек, Перхуров и его спутники двинулись к центру города. Кто-то сказал, что большевики установили на колокольне Власьевского прихода пулемет, поэтому шли не самой короткой дорогой – по Власьевской (ныне улица Свободы), а по параллельной - Большой Рождественской (Б. Октябрьская). Примерно на середине пути показалась встречная группа вооруженных всадников. Броневик «Добрыня Никитич» выехал вперед колонны и угрожающе повел вправо-влево пулеметной башней. В ответ всадники подняли винтовки в руках, показывая свои мирные намерения. Это был полуэскадрон конной милиции, немедленно присоединившийся к восставшим.

Только около 9 утра колонна добралась до гимназии Корсунской (бывш. доходный дом Пастухова на Богоявленской площади), где предполагалось устроить штаб. Это оказалось не лучшей затеей, так как по причине каникулярного времени классы на втором и третьем этажах были закрыты на замок, а лестницы и лестничные площадки плотно забиты партами. Пришлось кое-как устраиваться в помещениях первого этажа с расчетом дальнейшего перебазирования штаба в другое место.

Обосновавшись в гимназии, штаб восставших отправил два отряда для нейтрализации красноармейцев, расположенных в губернаторском доме и Кокуевской гостинице. Если в первом случае обошлось без крови, то в гостинице произошла перестрелка и были жертвы с обеих сторон.

Правда, тогда же восставшим пришлось столкнуться с первыми неприятными сюрпризами. Около полудня горожане услышали выстрел из пушки. Снаряд взорвался над Власьевским сквером, не причинив никому вреда. Позднее стало известно, что красноармейцы из эшелона, стоявшего на станции Всполье, разоружили оставленную Перхуровым охрану и захватили артиллерийский склад. Чуть позже 1-й Советский полк, расквартированный, напомним, в казармах кадетского корпуса и ранее обещавший хранить нейтралитет, неожиданно заявил, что сохраняет верность советской власти. Таким образом, была потеряна вся территория за рекой Которослью. Однако, чувствуя свою слабость, красные не решались наступать на город, потому и вечер первого дня восстания прошел сравнительно спокойно.

МЯТЕЖ. День второй. 7 июля 1918 года

Гимназия Косунской была крайне неудобна для размещения штаба. К тому же на второй день, когда красные окончательно укрепились на правом берегу Которосли, здание гимназии оказалось идеальной мишенью для артиллерии. Необходимо было срочно искать новое помещение.

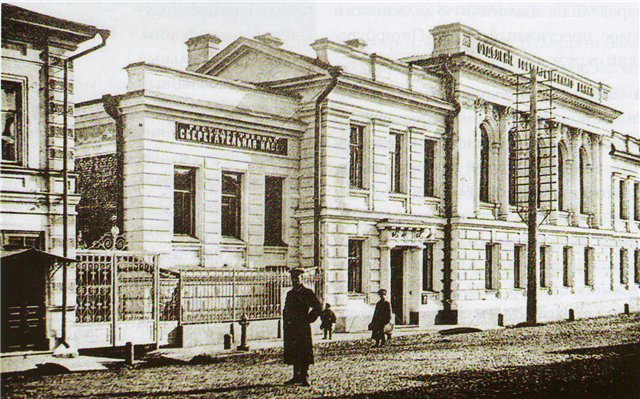

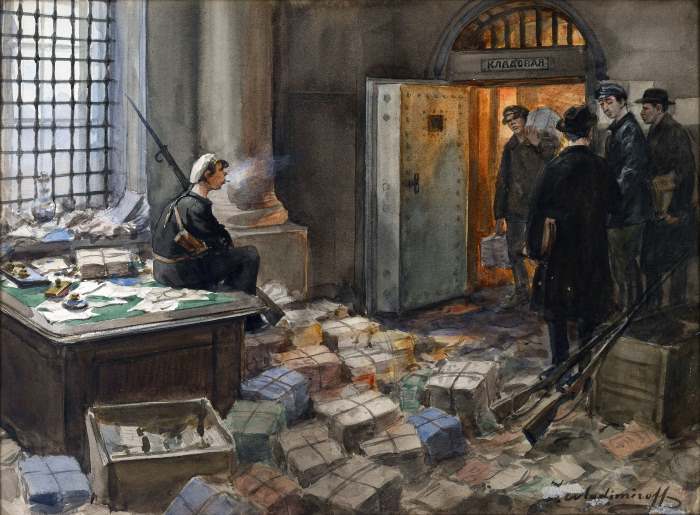

Еще в первый день восстания офицерский отряд, направленный Перхуровым, появился в здании местного отделения Государственного банка на Варваринской улице (ныне улица Трефолева). Персонал банка не выразил готовности впускать незваных гостей, но те вернулись с личным предписанием Перхурова - и служащие были вынуждены подчиниться. По чести сказать, «гости» не претендовали на содержимое денежного хранилища (там находилось чуть менее 60 миллионов рублей, не считая ценных бумаг и золота). У дверей хранилища была поставлена банковская охрана, а сама денежная кладовая изолирована от других помещений железной дверью.

Через несколько дней, когда снаряды стали взрываться уже и на центральных улицах города, возникла мысль перебазировать деньги и ценности в Данилов, но от этого почти сразу отказались ввиду технической невозможности исполнения.

В первой половине дня 7 июля 1918 года штаб восставших окончательно перебрался из гимназии Корсунской на новое место. В одной из комнат верхнего этажа разместилась телефонная станция. Здесь же в бывшем кабинете управляющего расположился сам Перхуров. Впрочем, уже на следующий день он переехал в казенную квартиру управляющего на первом этаже, окна которой выходили во двор, поэтому вероятность пострадать от случайного осколка была не велика.

Один из служащих банка оставил воспоминания об этих днях, рисуя весьма неприглядную картину: «Внутри все загрязнено, мебель поломана благодаря тому, что на столах ставились бочки с продовольствием; все паркетные полы покрыты салом, маслом, раздавленной икрой и разным мусором. Благодаря пробитой крыше дождевая вода проникала в здание. Когда начался пожар в центре города, на двор банка стали свозить из магазинов: одежду, обувь, разную мануфактуру, солдатское обмундирование. Все это складывалось во дворе, каретнике, прачешной, а продовольствие на ледник под охраной часовых».

В этот же день была определена структура новой власти. Перхуров стал официально именоваться Главноначальствующим Ярославской губернии. Военным комендантом Ярославля был назначен генерал-майор И.А. Веревкин. Непосредственно повседневной жизнью города должно было заниматься гражданское управление. Член партии кадетов А.М. Кизнер и председатель ярославской организации партии меньшевиков И.Т. Савинов были назначены помощниками главноначальствующего по гражданской части. В состав управления также вошли бывший губернский комиссар Временного правительства Б.В. Дюшен, П.А. Богданов-Хорошев и руководитель ярославских эсеров Н.А. Мамырин.

Сразу укажем, что в сохранившихся документах нет никаких следов деятельности гражданского управления. Если кто-то что-то и делал для того, чтобы облегчить жизнь попавших в ловушку горожан, то это частично возродившееся городское самоуправление.

МЯТЕЖ. День третий. В.С. ЛОПАТИН. Приказ о созыве Городской думы.

Ярославская городская дума пережила в период революции ряд трансформаций. Сразу после свержения монархии прежний состав думы, избранной на основе имущественного ценза, был пополнен так называемыми «демократическими элементами». Должность городского головы в обновленном составе самоуправления занял Владимир Семенович Лопатин.

Купеческий род Лопатиных был хорошо известен в Ярославле. Когда-то, лет за пятьдесят до описываемых событий, дед Владимира Семеновича уже был городским головой. Вполне сведущим в городских делах был и сам Владимир Семенович. Выпускник Московского технического училища, одно время он служил городским инженером, дважды избирался гласным (депутатом) городской думы и членом управы. Политических взглядов он придерживался скорее либеральных, что и способствовало его назначению городским головой в рамках революционной «демократизации».

Но общественные настроения в России сдвигались влево стремительными темпами. На первых в истории страны всеобщих выборах в органы местного самоуправления, проходивших в августе 1917 года, повсеместно победили социалисты. После этого Лопатин счел нужным подать в отставку, сохранив за собой кресло гласного думы.

Социалистическая дума, к сожалению, привела городское хозяйство Ярославля в состояние полного упадка. Времена, когда городским головой был Лопатин, в глазах обывателя стали восприниматься как потерянный рай. Вероятно, это и заставило новых хозяев города обратиться именно к нему.

Сам Лопатин показал на допросе, что приказ Перхурова, предписывавший ему принять немедленные меры для созыва Городской думы, он получил 8 июля 1918 года. Видя острую необходимость в выполнении этого приказа, Лопатин ответил согласием. Дума, а точнее те 5-6 гласных, которых удалось разыскать, разместилась в одной из комнат все того же здания Государственного банка. Чуть позже мы подробнее расскажем о повседневной жизни ярославцев в дни мятежа, а пока надо отметить, что дума делала все, что могла, чтобы противостоять участившимся пожарам, а также для организации снабжение населения водой и продовольствием.

Не чувствуя за собой никакой вины, Лопатин остался в городе и после прихода красных, тем не менее, был сразу арестован. Член Следственной комиссии при Ярославском ревтрибунале, допрашивавший Лопатина, предложил освободить арестованного, поскольку не увидел в его деятельности состава преступления. Но решением Ярославской губчека от 26 сентября 1918 года в рамках декрета «О красном терроре» Лопатину был вынесен смертный приговор, который в тот же день был приведен в исполнение.

МЯТЕЖ. День четвёртый. Лица. Закгейм И Нахимсон.

Было бы наивно рассчитывать на то, что смена власти прошла бескровно. Недовольство и агрессия, копившиеся предыдущие полгода, обрушились, в первую очередь, на большевистских вождей. Жертвами первых дней восстания, пострадавшими от стихийных расправ, стали председатель горисполкома Давид Соломонович Закгейм и недавно назначенный главой губисполкома Семен Михайлович Нахимсон.

Чтобы понять происходящее, нужно разобраться с терминологией. Среди историков давно идут споры о сопоставимости красного и белого террора. Не вдаваясь в детали, скажем, что в нашем случае речь идет не о сознательной политике, а именно о стихийных расправах. Белый террор возникнет позже, по мере того как гражданская война превращала в зверей обе противостоящие стороны. Перхуров не был идейным гуманистом, но ему меньше всего было нужно ожесточать против себя жителей города бессудными расправами. Поэтому ему вполне можно верить, когда он на суде заявлял, что даже учредил специальную комиссию для расследования убийства Нахимсона.

Материалы комиссии до нас не дошли, следствие, учиненное красными после взятия города, тоже располагало крайне запутанной информацией. Но попробуем все же разобраться в обстоятельствах того дела, опираясь на скудные сведения, имеющиеся в нашем распоряжении.

Прежде всего – и это важно – убийство Нахимсона и Закгейма произошло еще до того, как основные силы Перхурова заняли центральную часть города. Позже на суде Перхуров показал, что наткнулся на растерзанное тело Закгейма, когда его отряд еще не добрался до гимназии Корсунской. Следовательно, убит он был не позднее 8 утра 6 июля или раньше. Закгейм был застигнут в своей квартире (по неутонченным данным там же была убита его гражданская жена).

Нахимсон – человек в Ярославле чужой, временно жил в гостинице Бристоль. Здесь он был арестован поручиком Перлиным, начальником контрразведки подпольного штаба Перхурова в Ярославле. Пешком он был отконвоирован в находившееся по соседству здание 1-го участка милиции. Этот ничем не примечательный двухэтажный дом был снесен при строительстве нынешнего здания областной администрации. Здесь же, во дворе, Нахимсон был расстрелян. Вопреки распространенному мнению, Нахимсон не был похоронен в братской могиле, над которой в том же 1918 году был сооружен деревянный памятник жертвам мятежа. Останки его были вывезены в Петроград и захоронены на Марсовом поле.

Поручик Перлин не скрывал своей вины в деле Нахимсона и даже гордился этим. Но серьезно наказывать его в условиях начинавшихся боев Перхуров не стал. В документах он не раз упоминается как начальник отряда, оборонявшего участок в районе ныне не существующей Петропавловской церкви на берегу Волги.

В любом случае, убийство Закгейма и Нахимсона поставило перед руководством восставших «неудобный» вопрос, что делать с арестованными сторонниками большевиков? Здесь мы вплотную выходим на странную историю с «баржей смерти».

МЯТЕЖ. День пятый. Баржа смерти.

О «барже смерти» знают почти все, кто хоть что-то слышал о ярославском восстании. В советские времена этот факт трактовался как порождение чрезвычайной жестокости и извращенного издевательства врагов революции над людьми. В посткоммунистическую эпоху «баржа смерти» непостижимым образом превратилась в свидетельство гуманизма и даже самопожертвования восставших. В основе этой точки зрения лежит утверждение Перхурова, заявившего на суде, что он просто искал самое безопасное место для арестованных большевиков. Но даже простая логика подсказывает, что в самом безопасном месте должен был размещаться штаб восстания: ведь от этого зависела его судьба. Не будем касаться альтернативной позиции (несостоятельность ее очевидна) - реальность же была куда проще, но от этого не менее трагична.

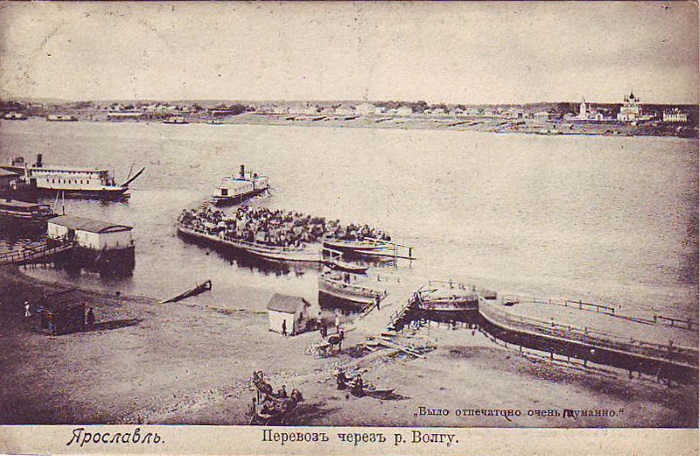

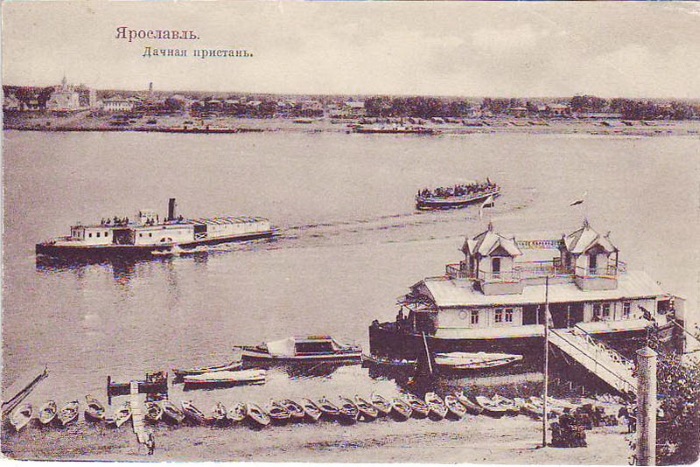

Уже в первые часы восстания было арестовано около 200 «большевиков». Кавычки подчеркивают условность понятия, поскольку никто не интересовался истиной. Наверняка в большинстве своем это были случайные люди, преступление которых сводилось к случайно сказанному слову. Первую ночь арестованные провели в отдельном помещении гимназии Косунской и доме Лопатина на Нетече (это здание на улице Собинова сохранилось до наших дней). Но где содержать их дальше? Ярославская тюрьма, знаменитые «Коровники», осталась на территории, занятой красными. И тут кто-то из окружения военного коменданта города генерала Веревкина напомнил о барже, которую обычно использовали для переправы через Волгу.

На фотографиях дореволюционного Ярославля ее хорошо видно. Вот она, загруженная повозками, пересекает Волгу с помощью колесного буксира «Пчелка». Для размещения заключенных баржа была поставлена на прикол у Арсенальной башни на расстоянии полутора десятков метров от берега. Здесь же встал на якорь и буксир. Нет возможности назвать точное количество заключенных на барже. В воспоминаниях современников фигурируют цифры 250 и даже 300 человек. Более достоверным следует считать список, составленный по горячим следам, то есть сразу после того, как город заняли красные, - в нем 82 фамилии.

В первый день заключенные были накормлены, и над ними было даже учинено некое подобие следствия. В итоге 13 человек были выпущены на свободу, получив пайку хлеба и направление в общежитие. Но начиная с 8 июля красные усилили обстрел района Арсенальной башни со стороны Коровников. Пущенные оттуда снаряды разрывались на берегу и в воде, в непосредственной близости от баржи. Доставить заключенным еду в таких условиях было невозможно.

Позже на суде Перхуров показал: «Положение арестованных на барже было ужасно, потому что нельзя туда было подвезти пищу... Я немедленно же приказал регулярно доставлять пищу. Вызвался для этой цели один офицер-латыш, что он туда пищу перенесет, но он был в первую же попытку ранен и вскоре умер в госпитале».

К этому времени корпус баржи в двух местах был пробит осколками снарядов. Баржа все глубже погружалась в воду. На собрании заключенных было решено попытаться захватить буксир и на нем переправиться на другой берег Волги. Но два человека, выбранные для этой цели, были убиты пулеметным огнем, едва только оказались в воде. Оставшиеся на барже с огромным трудом смогли перерезать причальные канаты. Течение понесло баржу в сторону Стрелки. Внезапно появившаяся движущаяся цель привлекла внимание и белых, и красных. Баржа просто чудом не потонула. Оставшиеся в живых узники выбрались на стрелку, где их и забрали лодки, присланные красными из Коровников. На календаре было 13 июля 1918 года - семидневная трагедия «баржи смерти» подошла к концу.

МЯТЕЖ. День шестой. Красные.

Первые известия о Ярославском восстании в Москве были получены уже в 10 утра 6 июля. Поскольку губернские и городские органы Советской власти к этому времени были фактически обезглавлены, сопротивление перхуровцам фактически взял на себя вновь образованный Революционный штаб Северных железных дорог. Именно он отправил телеграмму в Москву с сообщением о захвате города белыми.

Вслед за телеграммой представитель штаба Я.Т. Руцкой лично отправился в столицу, чтобы доложить о происшедшем. Ему удалось попасть на прием к наркому по военным делам Троцкому, но тот не выразил по этому поводу особой обеспокоенности. Присутствовавший на встрече Кедров, как раз днем раньше вернувшийся из Ярославля, подтвердил, что обстановка в городе не внушает опасений.

Вероятнее всего, недооценка событий в Ярославле была связана с тем, что внимание большевистских вождей было отвлечено выступлением левых эсеров. Попытка восстания в столице воспринималась ими как более серьезная опасность, чем мятеж в провинции, тем более его масштаб к этому времени был еще неизвестен.

К слову, совпадение даты начала ярославского восстания с выступлением левых эсеров вызывало подозрение в некой связи между этими событиями. Однако никаких доказательств этому нет.

Так или иначе, это сыграло на руку восставшим в Ярославле. В первые дни восстания Москва не могла и не хотела направить на его подавление сколько-нибудь значительные силы. Первое заметное подкрепление местным большевикам было послано из столицы только на третий день.

Между тем в Ярославле к вечеру 6 июля определилась линия фронта, сохранявшаяся в основном неизменной на протяжении последующих двух недель. Район станции Всполье остался за красными. Далее густонаселенный пригород вплоть до Сенной площади (ныне площадь Труда) и Мологской улицы (улица Победы) представлял собой своего рода «нейтральную зону», куда не совались ни белые, ни красные. Фронт дугой шел от церкви Никиты мученика до железнодорожного моста через Волгу и водозаборной станции.

Под контролем красных была и вся закоторосльная часть Ярославля. Здесь роль нейтральной зоны играл Американский мост.

Большим успехом белых явился захват железнодорожного моста. На левом берегу Волги восставшие закрепились в районе Урочских железнодорожных мастерских. Под их контролем находились Тверицы, Яковлевская слобода и даже станция Филино.

Когда мы говорим о фронте, не следует это понимать как сплошную линию укрепленных позиций. Небольшие вооруженные группы восставших были рассредоточены на значительном расстоянии друг от друга. Так же и со стороны красных. Данными же о конкретной численности вооруженных сил с обеих сторон мы не располагаем. Современники и позднейшие исследователи оценивали боевой потенциал восставших до 2,5 тысяч человек. Силы красных уже в первые дни в три-пять раз превышали возможности восставших. Но красные были плохо организованы и, главное, не имели единого плана действий. В этой ситуации у восставших была реальная возможность продержаться три-четыре дня, как и было запланировано ранее.

МЯТЕЖ. День седьмой. Жизнь под обстрелом.

Для ярославцев известие о том, что город захвачен белыми, стало полной неожиданностью. Первой реакцией большинства была радость, что большевистской власти пришел конец. К этому примешивалось чувство некоторой тревоги, но даже перестрелка на окраинах города не слишком портила общего настроя горожан.

Второй день восстания - 7 июля - пришелся на воскресенье. День был теплым и солнечным, и горожане по привычке готовились к традиционному променаду на Казанском бульваре. Вдруг где-то около 10 утра раздался непривычный звук пушечного выстрела. Судя по темному облачку в небе, снаряд разорвался в районе Вознесенских казарм. Ближе к полудню обстрел города со станции Всполье возобновился. Снаряды не долетали до центра, но испуганные обыватели предпочитали прятаться по домам. Следующие два дня прошли сравнительно спокойно, хотя обстрел города не прекращался, более того, теперь он шел одновременно и со Всполья, и из-за Которосли.

А 10 июля начался непрекращающийся ад. Артиллерия красных бомбила город по расписанию каждый вечер и всю ночь, несколько снижая интенсивность обстрела с рассветом. Но даже в такой обстановке нужно было как-то жить – есть, пить, по возможности, находить время на отдых.

Еще 7 июля Ярославский торгово-промышленный союз по требованию Перхурова распорядился открыть все продовольственные лавки – частные, городские и кооперативные. Владельцам и управляющим лавок, уклонявшимся от исполнения распоряжения, грозил арест и полная конфискация имущества. Продовольствие, прежде всего хлеб из расчета ¼ фунта на человека, выдавалось по карточкам, напечатанным еще при большевиках. У продовольственных лавок выстраивались длинные очереди. Люди стояли в них по два дня, рискуя попасть под случайную пулю или осколок.

Совсем плохо стало после того, как артиллерией красных был разрушен городской водозабор (здесь и сейчас расположено главное здание горводоканала) - прекратил работать водопровод. Воду в деревянных бочках ежедневно привозили в установленные пункты на Варваринской улице (ныне улица Трефолева), Семеновской площади (ныне – Красная площадь), в некоторых других районах города, но из-за непрекращающегося обстрела сделать это удавалось не всегда.

Ярославль стоит на берегу двух полноводных рек, но обстрелы не давали возможности добраться до вожделенной воды. Один из современников рассказывал: «Интересную картину представлял Семеновский спуск к Волге (ныне Красный спуск). Под аркой лежало несколько человек офицеров в полной форме, с георгиевскими крестами, убитых, а рядом старуха с пустыми ведрами, уткнувшись лицом вниз… На другое утро офицеры были раздеты мародерами. Этих хищников развелось тоже порядочно. Бывали случаи специального поджога брошенных жителями домов с целью воспользоваться имуществом…». На счастье, после первых жарких дней погода испортилась, и две недели шли почти непрекращающиеся дожди, так что жажда перестала быть серьезной проблемой.

Зато настоящим бедствием стали пожары, в короткий срок уничтожившие полгорода и породившие тысячи беженцев.

МЯТЕЖ. День восьмой. Пожары.

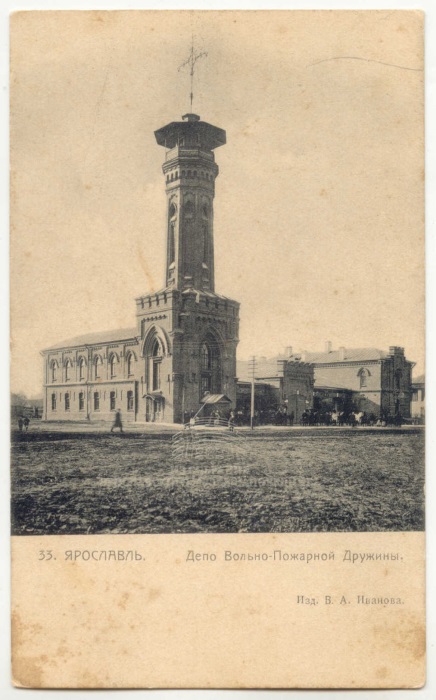

Хронология ярославского восстания изобилует неточностями: иногда мы не знаем конкретных дат, часто неясной остается последовательность событий. Но время и место первого пожара из череды тех, которые позже погубят Ярославль, нам известны в деталях. Это случилось на рассвете 7 июля 1918 года, когда в результате артиллерийского обстрела загорелся склад при трамвайном депо.

Депо находилось вблизи Вознесенских казарм, тогда ничем не примечательного двухэтажного здания. Это позже оно было надстроено еще двумя этажами и украшено высокой башней, став одним из символов Ярославля. Новое здание вольного пожарного общества находилось всего в квартале оттуда, но выехать пожарная команда не смогла, так как весь район Сенной площади обстреливался из артиллерии и пулеметов. На помощь прибыли пожарные 1-й городской части (ее каланча до сих пор в ансамбле Красной площади города). Команда работала под обстрелом больше двух часов, в итоге брандмейстер распорядился вернуть обоз в депо, чтобы не рисковать жизнями людей. Но часть самоотверженных пожарных осталась на месте и продолжала таскать воду в ведрах из близлежащего пруда. Это чудо, что к вечеру пожар удалось потушить. Дело в том, что на территории трамвайного депо находились нефтяные резервуары, содержащие до 3000 пудов нефти. Малейшая искра могла вызвать взрыв невероятной мощности. Еще более удивительно, что этого не произошло и в последующие дни, когда пожары, уже никем не контролируемые, стали распространяться по городу.

7 июля после полудня начался пожар в Спасском монастыре. Прибывшая туда пожарная команда вольного общества сумела отстоять здание ризницы и церкви Ярославских чудотворцев, но, не закончив работу, была вынуждена вернуться в район Сенной площади, где горели уже целые кварталы. 8 июля пожар охватил огромный район от Всполья до Сенной. Пожарные команды уже даже не рисковали туда соваться: вся территория непрерывно простреливалась. В этот же день пожары начались в Тверицах.

В ночь с 8 на 9 июля артиллерийский огонь переместился в центральные районы города. Пожарные окончательно перестали реагировать на вызовы, поскольку каменное здание вольного пожарного общества оказалось в эпицентре бушующего пламени, и им надо было позаботиться и о себе. Сейчас в этом пятиэтажном жилом доме по улице Свободы, 71 (сейчас в этом доме кафе «Фрекен Бокен»), трудно узнать одноэтажное сооружение в неоготическом стиле, снабженное высокой каланчой. Напротив депо, там, где сейчас круглый сквер со скульптурной группой в центре, находился пруд, из которого и наполнялись пожарные цистерны.

Во время июльского пожара в помещении вольного общества собралось свыше 300 жителей близлежащих домов. Здание подвергалось непрерывным обстрелам. В результате прямого попадания одного из снарядов рухнула высокая каланча, но к счастью, все находившиеся в доме остались живы.

Эта часть Ярославля была застроена по преимуществу деревянными домами, потому любое каменное здание, особенно имевшее подвалы, автоматически превращалось в убежище для погорельцев. Более 200 человек прятались в церкви Никиты Мученика, примерно столько же – в Вознесенской церкви. Другие, которым повезло меньше, рыли землянки и молились, чтобы очередной шальной снаряд их миновал.

МЯТЕЖ. День девятый. В кольце.

С самого начала мятежа силы красных превосходили численность восставших, и с каждым днем диспропорция только увеличивалась. У красных было преимущество в артиллерии, кроме того, установив пушки на Туговой горе, они получили возможность обстреливать центр города. Но до определенного момента такое соотношение сил еще не было катастрофичным.

В распоряжении красных не хватало наводчиков и других необходимых артиллерийских специальностей. Настроение самих красноармейцев постоянно колебалось, и особого энтузиазма среди них не было. Однако постепенно ситуация начала меняться. Выступление левых эсеров в Москве было подавлено, что позволило Советскому правительству бросить все силы против восставшего Ярославля. Вечером 8 июля 1918 года из Москвы прибыл бронепоезд, вооруженный тяжелыми орудиями. Еще один бронепоезд был послан из столицы 11 июля, а 13 июля третий бронесостав подошел по железной дороге со стороны Петрограда.

Одной из главных проблем красных было отсутствие единого руководства. 11 июля на собрании представителей нескольких партийных организаций города был создан военно-революционный комитет под председательством Кирилла Бабича. Но всеобщим авторитетом ревком не пользовался, да к тому же командование некоторых частей воспринимало его как сугубо гражданский орган управления.

В тот же день, 11 июля, приказом наркомвоенмора Льва Троцкого был создан Ярославский фронт - командующим был назначен Анатолий Ильич Геккер, еще недавно возглавлявший красные отряды, воевавшие с немцами на Донбассе. 13 июля Геккер прибыл в Данилов, где и разместил свой штаб. Помехой было то, что белые контролировали железнодорожный мост через Волгу и часть прилегающих территорий. По этой причине Геккер не мог эффективно контролировать силы красных, осаждавших город с московского направления.

14 июля на станцию Всполье был командирован из Москвы Юрий Гузарский, взявший на себя командование на этом участке. Формально он подчинялся Геккеру, но фактически был полностью самостоятелен в своих решениях. В исторической литературе он часто фигурирует как командующий Южным Ярославским фронтом, хотя такого по факту не было. О Гузарском нам известно очень мало. Судя по всему, это был человек авантюрного склада характера и явно тяготел к самоуправству. Уже в дни подавления ярославского восстания у него начались нелады с наркомом Троцким, в результате чего Гузарский по приказу Троцкого спустя полгода был расстрелян.

МЯТЕЖ. День десятый. В кольце 2.

Гражданская война была совсем не похожа ни на Первую, ни на Вторую мировые войны. Военные действия в этом случае велись сравнительно малыми силами как с той, так и с другой стороны и отличались крайней мобильностью. Обычно при приближении превосходящего по численности противника и красные, и белые просто уходили, оставляя без боя города и целые территории. В одном только Киеве власть в течение 1917-1920 годов менялась 14 раз! При несомненном накале противостояния гражданская война не была ни самой кровопролитной, ни разрушительной. Исключение – Ярославль. Фотографии города после подавления восстания больше всего напоминают разрушенный до основания Сталинград.

Почему же с Ярославлем произошло именно так? Объяснений этому немало, обратим внимание хотя бы на основные факты. Во-первых, красные, блокировав город, сами же спровоцировали сопротивление его защитников. Не имея возможности отступить, те вынуждены были сражаться до последнего. Во-вторых, неожиданная жестокость красных была вызвана их слабостью и неуверенностью в себе. 18 июля комиссар Ярославского военного округа (эта структура существовала уже с апреля) телеграфировал в Москву: «Положение армии на Ярославском фронте и в округе критическое. Запасы продовольствия иссякли, красная армия обеспечена продовольствием на один день только». Обратите внимание на дату – до ликвидации восстания три дня!

Неуверенность в своих силах, страх перед боями на улицах города, обещавшими быть жестокими и непредсказуемыми, толкали к единственному решению – разрушить Ярославль до основания. Пушки, пулеметы, авиация – все, что было в распоряжении осаждавших, было брошено на несчастный город. Позже Гузарский хвастался тем, что якобы ради мирных жителей он не стал пускать в ход химические снаряды. На самом деле их просто не было, в случае наличия таковых, вряд ли что-то помешало бы их применению.

Как подсказывает память, в гражданскую войну ни один из других российских городов не подвергался бомбардировке с воздуха. Ярославль бомбили трижды. Первый раз 16 июля два аэроплана, поднявшись в воздух в районе Всполья, беспрепятственно сбросили свой груз в районе гостиницы «Бристоль» и Казанского монастыря. Однако на обратном пути одна из машин получила пробоину в крыле. После этого вылеты ограничивались районом Сенной площади и прилегающих улиц.

МЯТЕЖ. День одиннадцатый. «Французы».

Ярославское восстание выглядит абсолютно бессмысленным, если рассматривать его вне событий, происходивших в это время в стране. Захват власти антибольшевистскими силами в одном, в общем-то, случайно выбранном провинциальном городе был делом изначально провальным. Однако выступление в Ярославле было частью более обширного плана. Одновременно или чуть позже восстания должны были начаться в Рыбинске, Муроме, Костроме. В то же время англо-французские силы, высадившись в Архангельске, должны были начать наступление на Москву с севера.

Ключевым пунктом всей операции должен был стать Рыбинск, где находились огромные склады боеприпасов. Именно в Рыбинск отправился сам Савинков. Но восстание в Рыбинске сорвалось едва начавшись. Ночью 8 июля 1918 года члены офицерской подпольной организации в Рыбинске сделали попытку захватить артиллерийский склад, но были встречены пулеметным огнем и к утру бежали из города.

О провале выступления в Рыбинске Перхурову стало известно до 9 июля. С этого момента попытки удержать Ярославль теряли всякий смысл. Оставалась надежда на союзников, но от них не поступало никаких известий. В показаниях, позже данных Перхуровым на следствии, есть упоминание некой темной истории. По его словам, на второй или третий день восстания к нему явились два человека, назвавшие себя французскими летчиками. Они показали телеграммы от французского посла в России Нуланса, «смысл которых трудно было понять и содержание которых ни о чем мне не говорило». Посланцы заверили Перхурова в том, что первая бригада союзников высадится в Архангельске в ближайшие дни, а сами они посланы в качестве квартирьеров.

На пятый или шестой день французы вновь появились в штабе и попросили проводника, чтобы дойти до Вологды. Перхуров такового нашел, но больше ничего о странных французах не слышал. Сам Перхуров до конца дней был убежден, что он в действительности имел дело с французскими летчиками, но его соратники подозревали, что под маской французов скрывались большевистские шпионы.

Расчет на союзников таял. Была еще надежда на чехословаков, которые взяли под контроль Сибирь и Поволжье от Самары. Но от Ярославля до Самары было слишком далеко, и помочь восставшим могло только чудо.

МЯТЕЖ. День двенадцатый. И вновь Перхуров.

Сплошным пожаром полыхал Ярославль. Тысячи горожан, оставшихся без крова, ютились в ненадежных убежищах, рискуя погибнуть или вновь оказаться на улице. 16 июля городская дума решила направить к красным парламентеров с просьбой выпустить из города стариков, женщин и детей. Во главе делегации был поставлен Сергей Александрович Суворов, известный в городе общественный деятель, в молодости участвовавший в социалистических кружках и лично знакомый некоторым большевистским вождям.

Делегация под белым флагом направилась в сторону расположения красных частей, но в районе Сенной площади была встречена выстрелами. Интересен факт, что позже Суворов был объявлен жертвой белогвардейцев и захоронен в братской могиле в Демидовском сквере. Год спустя над могилой был поставлен деревянный обелиск, замененный в 1958 году сохранившимся и ныне гранитным памятником.

Между тем среди руководителей восстания зрела мысль о необходимости прекращения сопротивления. Перхуров предлагал сделать попытку малыми группами выбраться из города и пробиваться к чехословакам. Ему возражал генерал Карпов, который был урожденным ярославцем, он давно отошел от дел и в подготовке восстания прямого участия не принимал. Тем не менее, он считал, что город бросать нельзя до тех пор, пока есть какая-то надежда на помощь. В итоге было решено, что каждый будет поступать так, как считает нужным.

Ранним утром 17 июля группа офицеров во главе с Перхуровым покинула город на небольшом пароходе, воспользовавшись сильным утренним туманом. Многие сочли это бегством, но сам Перхуров оправдывал свой поступок намерением поднять крестьян и напасть на большевиков с тыла. «Все войска, вместе с генералом Карповым, устремляются в этот прорыв, и мы идем к Архангельску. Сидеть в этой мышеловке — нет смысла». Все это отдавало большой авантюрой, но должно было успокоить совесть участников предприятия.

В реальности же, дойдя до Толгского монастыря, отряд Перхурова высадился на правом берегу Волги и ушел в лес. Самому Перхурову удалось добраться до Казани, занятой к этому времени чехословаками и Народной армией самарского правительства. Позже Перхуров занимал командные должности в армии Колчака, был произведен в генерал-майоры, за руководство ярославским восстанием получил право именоваться Перхуров-Ярославский. В дни разгрома колчаковцев Перхуров был пленен красными партизанами и посажен под арест, однако в январе 1921 года был освобожден и назначен на службу как «военспец» в штаб Приуральского военного округа в Екатеринбурге. Однако в мае 1921 года он был вновь арестован и отправлен в Москву, где, находясь в заключении, написал воспоминания об участии в сопротивлении. В июне 1922 года в здании Волковского театра в Ярославле был организован открытый суд, приговоривший его к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение во дворе Ярославской губернской ЧК.

МЯТЕЖ. День тринадцатый. Разрушенный Ярославль.

Две недели непрекращающегося артобстрела и бомбардировок сделали свое черное дело. Ярославль был разрушен почти до основания. В центре города не было ни одного нетронутого каменного здания, деревянные же строения выгорели целыми кварталами. На фотографиях тех лет видны бесконечные ряды каменных печных труб – все, что осталось от домов, где еще недавно жили люди. За год до этих событий население Ярославля составляло 128 тысяч человек, к осени 1918 года в городе осталось около 76 тысяч. Это не означает, что почти половина жителей погибла (хотя число жертв среди жителей было значительно выше боевых потерь с обеих сторон), большинство покинуло город просто потому, что им негде было жить.

Все, кто был в городе в эти дни, не сговариваясь, твердили о «ярославском кошмаре». Картина была пугающей даже для тех, кто раньше был на фронте, видел трупы и разрушения. В рассказах некоторых очевидцев звучат вообще пугающие ноты: «Среди зарева и треска пожара на улице слышится безумный крик и хохот сумасшедшего, так как психиатрическая больница сгорела, и многие больные разбежались, кроме того, сошли с ума от пережитых ужасов и многие из граждан Ярославля».

Любой, кто интересуется историей Ярославля, может без труда перечислить самые известные из разрушенных памятников – южный корпус Гостиного двора, здание Демидовского юридического лицея, Успенский собор и десятки других древних церквей. Но обратим внимание на следующее обстоятельство: да, все эти здания получили повреждения разной степени, но ни одно из них не было уничтожено полностью и, в принципе, могло быть восстановлено. Ниже вы видите две фотографии – здание Демидовского юридического лицея и разрушенный корпус духовной семинарии. По виду, семинария пострадала не меньше. Но она стоит и поныне, приютив в своих стенах один из факультетов педагогического университета.

Руины сохранялись еще полтора десятка лет, приходя без охраны в упадок, и только в середине тридцатых они были разобраны и заменены новой застройкой. Здания гражданского назначения были в большинстве своем восстановлены. Даже пожарное депо на Сенной площади, снесенное почти до основания, было восстановлено и еще долго выполняло свою функцию, прежде чем превратилось в пивной бар, а затем в кафе. Церквям, как помещениям, с точки зрения новой власти, бесполезным, повезло меньше. Кто теперь вспомнит о храмах Духовского или Власьевского приходов (на месте первого сейчас здание УМВД, второй заменило здание гостиницы «Ярославль», в настоящее время превращенное в офисный центр)? Таких примеров можно привести сотни.

МЯТЕЖ. День четырнадцатый. Конец.

С собственно военной точки зрения июльские события в Ярославле поражают своей статичностью. Позиции обеих сторон определились уже на второй день восстания и с тех пор почти не менялись. Красные не прекращали обстрел города, но до поры не предпринимали никаких попыток продвинуться к центру. Да и снаряды фактически били по одним и тем же целям, так что защитникам Ярославля не составляло труда найти укрытие.

Подвижки на фронте обозначились только на второй неделе восстания, когда стало ясно, что восставшим неоткуда ждать помощи. Это и позволило красным активизировать свои действия. Днем 17 июля большевистские отряды одновременно с двух сторон развернули наступление на железнодорожный мост. Атака была организована из рук вон плохо. В результате от огня своей же артиллерии пострадал бронепоезд № 2, а находившийся на нем Гузарский был легко ранен. Но в итоге мост и вся заволжская часть Ярославля от Урочи до Твериц перешла в руки красных.

Это позволило осаждавшим создать сплошной фронт, дугой опоясывавший Ярославль. Теперь красные по железной дороге могли перебрасывать подкрепление на любой участок - с этого момента судьба города была окончательно решена.

20 июля был объявлен приказ штаба Ярославского фронта населению города Ярославля: «Всем, кому дорога жизнь, предлагается в течение 24 часов со дня объявления сего оставить город и выйти к американскому мосту. Оставшиеся в городе после указанного срока будут считаться участниками мятежа. По истечении 24 часов пощады никому не будет, по городу будет открыт самый беспощадный ураганный артиллерийский огонь из тяжелых орудий, а также химическими снарядами. Все оставшиеся погибнут под развалинами города вместе с мятежниками, предателями и врагами революции».

Остававшиеся в Ярославле повстанцы, осознав бесперспективность дальнейшей борьбы, приняли неожиданное решение. В тот момент в Ярославле находилось около 1500 бывших германских военнопленных. С целью обеспечения их эвакуации на родину после подписания Брестского мира была сформирована «Германская комиссия военнопленных № 4», которую возглавил лейтенант Балк. Поскольку руководители восстания объявили о непризнании Брестского мира, немецкие военнопленные были интернированы и размещены в городском театре.

21 июля штаб восставших сдался лейтенанту Балку, который заверил сдавшихся, что его комиссия не выдаст их большевикам. В «Договоре о сдаче восставших Германской комиссии военнопленных» говорилось: «Так как военные операции не привели к желательным результатам и дабы избегнуть дальнейших разрушений города и избавить жителей от неисчислимых бедствий, Ярославский отряд Северной Добровольческой армии 21 июля 1918 года предложил Германской комиссии № 4 сдаться ей и выдать оружие». Договор завершался словами: «Да займутся обыватели многострадального города вновь своими делами и заживут с полной надеждой на лучшее будущее».

21 июля повстанцы сложили оружие, и в течение нескольких часов город находился в руках военнопленных. Однако красными лейтенанту Балку было предъявлено требование выдать восставших. Немцы, после запроса в посольство Германии, передали пленников большевикам.

Мятеж. День пятнадцатый. Террор.

Заняв город, красные недолго искали виноватых. Было сразу объявлено, что аресту (до дальнейшего разбирательства) подлежат все мужчины начиная с 16 лет. Арестованных сгоняли на площадь перед станцией Всполье. Очевидцы вспоминали: «Станция была заполнена тесно сбившимися рядами мужчин разного возраста, разного социального положения, разного внешнего вида. Все покорно, в тупом молчании ждали решения своей судьбы. Передние ряды, удерживаемые цепью красноармейцев, безропотно ждали своей очереди. Через некоторые промежутки времени их куда-то уводили. Что совершалось дальше, никто не знал, но по одиночным выстрелам и ружейным залпам можно было догадываться о том, что там происходило».

О масштабах террора доподлинно неизвестно. Сведения об этом, встречающиеся в разных источниках, отличаются огромным разбросом и, как правило, ничем не подтверждены. В газетах того времени фигурируют 57 человек, арестованных в театре, и 350 расстрелянных в последующие дни. Историк С.П. Мельгунов, опубликовавший в эмиграции первое исследование о красном терроре, говорит о приблизительном количестве расстрелянных – 428 человек. Кроме того, выявлять участников восстания продолжали и в последующие годы. С 1919 до 1922 года Ярославская ЧК разобрала 3512 связанных с июльским выступлением дел, большая часть которых тоже закончилась смертным приговором.

В глазах победителей красный террор был справедливым возмездием за содеянное мятежниками. Призывы к этому звучали с первых дней восстания. В разгар мятежа «Правда» писала: «В Ярославле убиты восставшими белогвардейцами Доброхотов, Закгейм, Нахимсон. Убиты самые стойкие, испытанные борцы пролетарской армии... Товарищи ярославцы! Мы ждем от вас ответа: сколько сотен гадов и паразитов истребили вы за эти три драгоценные жизни наших друзей? Поп, офицер, банкир, фабрикант, монах, купеческий сынок - все равно. Ни ряса, ни мундир, ни диплом не могут им быть защитой. Никакой пощады белогвардейцам!».

Ярославское восстание в этом отношении стало переломным моментом гражданской войны. Зимой 1917 – весной 1918 года большевики отличались странной, на первый взгляд, терпимостью по отношению к своим противникам. Да, конечно, уже первые месяцы их пребывания у власти ознаменовались тысячами кровавых расправ. Но это еще не было сознательной деятельностью, частью идеологически подкрепленной системы. После расправы, учиненной анархиствующими солдатами над генералом Духониным, первый красный главнокомандующий Крыленко выступил с обращением, в котором говорилось: «С самым строгим осуждением следует отнестись к подобным актам; будьте достойны завоеванной свободы, не пятнайте власти народа. Революционный народ грозен в борьбе, но должен быть мягок после победы». Однако год спустя тот же Крыленко писал: «Было бы правильнее, пожалуй, со стороны новой власти приказать тут же расстрелять Духонина». За прошедший год изменились взгляды не только одного Крыленко, можно сказать, что за это время изменилось все.

Мятеж. День шестнадцатый. Сто лет спустя.

Историки, тем более ярославские, всегда интересовались июльскими событиями 1918 года, возможно, потому что в прошлом нашего города не видели других, действительно ярких страниц. В советское же время этот интерес был искусственно ограничен по идеологическим соображениям, к тому же многие документы были в ту пору недоступны исследователям.

К настоящему времени все кардинально изменилось, былых ограничений нет, большая часть документов выявлена и опубликована. Но, как выяснилось, точку в истории июля 1918 года ставить рано. У нас нет возможности четко определить последовательность происходивших событий, привязать то или иное из них к конкретной дате. Еще хуже обстоят дела со статистикой. Мы не можем достоверно определить силы обеих сторон, а когда речь заходит о количестве жертв, вопрос вообще теряется в спорах с откровенно политической окраской.

Перенос сегодняшних политических реалий на прошлые события является главной проблемой в деле изучения революции и гражданской войны. Отражением ее, применительно к событиям 1918 года в Ярославле, служит бессмысленная дискуссия о том, какой термин – «мятеж» или «восстание» - здесь более уместен. В конце концов, согласимся с тем, что это было восстание, так как даже спустя полгода после прихода большевиков к власти, легитимность и этого действа оставалась под большим вопросом.

Важно понимать, что слово «восстание» совсем не обязательно предполагает определение «народное». Ярославское восстание не было стихийным (как, например, выступление в августе 1918 года в Ижевске и Воткинске). Оно явно было организовано извне и в первоначальных планах должно было стать «рыбинским», «казанским», но в последнюю очередь ярославским.

И этот факт отнюдь не в пользу большевиков. Не случайно их свержение было многими горожанами воспринято как праздник. Да именно красные разрушили город, причем сознательно, а развязанный ими террор, во много раз превысил масштабы расправ, учиненных белыми. В истории русской революции ярославское восстание стало важной вехой, отделившей гражданскую войну в «лайт» варианте от кровопролитного продолжения, затянувшегося на много лет и, возможно, даже десятилетий.

О проекте.

Участники проекта:

Идея: Александр Русаков, Михаил Чистяков

Содержание: Владимир Федюк

Редакторы: Элина Бушуева, Наталья Пайкова

Сайт: ООО АЛАН-ИТ, Андрей Земсков

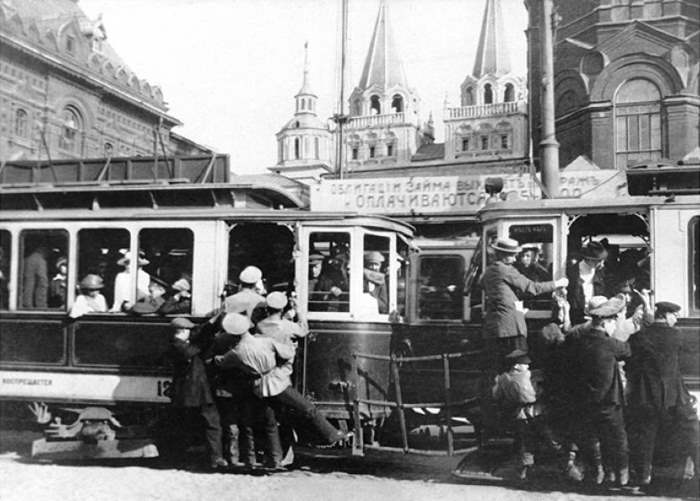

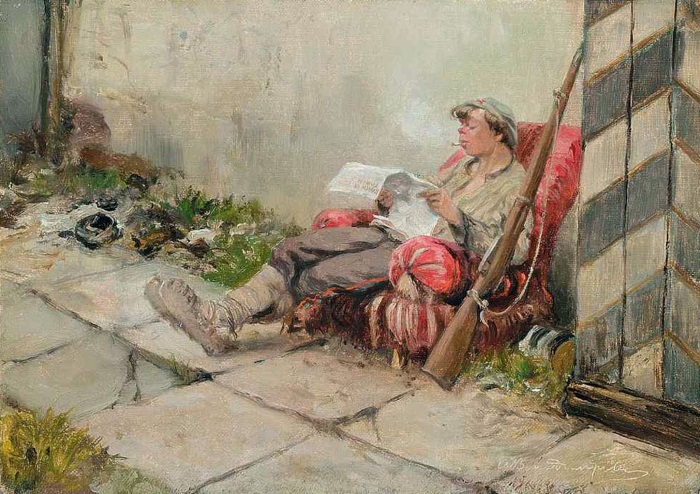

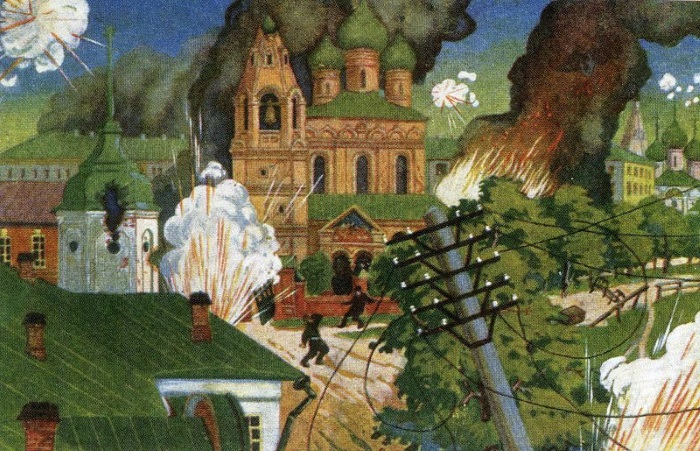

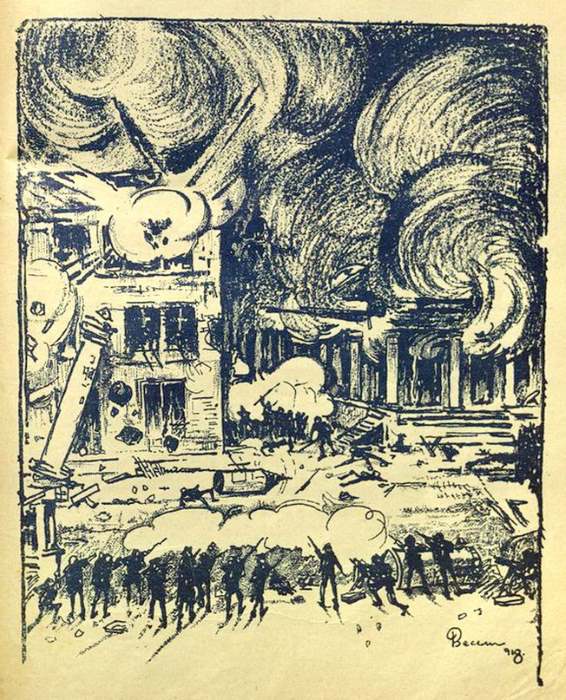

В завершении – несколько слов о художниках, чьи картины были использованы для иллюстрации текста. Автором большинство из них являлся Иван Алексеевич Владимиров. Его кисти принадлежит не одна сотня злободневных зарисовок, отражающих бытовые реалии времен революции и гражданской войны. По всей видимости, Владимиров никогда не был в Ярославле, а потому его картины следует рассматривать как фиксацию характерных черт самой эпохи, а не каких-либо конкретных событий.

Цветные полотна с изображением эпизодов ярославского восстания принадлежат Александру Ивановичу Малыгину. Он родился в Ярославле и здесь же начинал учиться живописи. В 1918 г. Малыгин входил в состав комиссии, призванной оценить ущерб, нанесенный памятникам культуры города и потому его картины можно считать документально достоверными.

Единственная работа, выполненная в черно-белой технике, была исполнена Францем Весели, бывшим австрийским военнопленным, осевшим в России. Позже Весели был карикатуристом в газете «Северный рабочий».

Наши контакты: yaroslavl1918@yandex.ru